En el principio fue Esquilo. Luego llegarían Sófocles y Eurípides y, después, tras poco menos años, la tragedia griega desapareció. Sus obras son únicas, «no sólo por su talla, sino también por su forma y por su técnica. No hay rito de fertilidad o estacional, por expresivo que sea; no hay drama bailado del sudeste asiático, por complejo que sea, que pueda compararse con la tragedia clásica griega en lo inagotable de su significado, su economía de medios y la autoridad personal de su invención». Lo escribió George Steiner, que también aclaró que la tragedia, tal y como él la concibe (y, añado yo, como sin duda es) plantea «una visión de la realidad en la que se asume que el hombre es un huésped inoportuno en el mundo».

¿Inventó Esquilo la tragedia? ¿Su genio fue, también, producto de la mitología, la filosofía, la política del siglo V antes de Cristo? ¿Es una caída, la imposibilidad de que las cosas sucedan de otra manera, la destrucción del mundo conocido? ¿Tiene sentido hoy hacer tragedia: hoy, que no hay polis a la que pertenecer; hoy, que tampoco hay familia, sino familias; hoy, que resignificamos los espacios y las relaciones en días, semanas, meses porque ya nada dura toda la vida y hoy, que no hay Dios?

Angélica Liddell, David Harrower, Wajdi Mouawad y, antes, Samuel Beckett o Bertold Brecht pensaron que sí. Y Lorca también. Y Edward Bond. Y, mucho antes, lo hizo William Shakespeare. Todos ellos crearon personajes que no pueden resolver nada: esto ocurre en los dramas: perder un trabajo, romper con la pareja: eso son dramas. Tragedia es lo de Bernarda Alba, lo de Una, lo de Medea, lo de Antígona, lo de Nawal. Lo otro son chuflas burguesas que se pueden resolver con otro trabajo, con otro amor, con terapia psicológica. En la tragedia, lo mejor es no haber nacido, como decía Sófocles. O como, y esto también lo cita Steiner, esos cinco «nunca» del rey Lear, tan difíciles de interpretar por un actor, como nos explicó, actuando, Denis Rafter una vez.

El teatro, cuando es bueno, sirve para eso. Para pensar en si hubiera sido mejor no haber nacido. Para que nos reconozcamos en el tipo al que le gusta una niña de doce años, para que sepamos que podemos ser el torturador y no solo la víctima (un teatro en el que solo nos identifiquemos con la víctima es un teatro fácil e inútil, en el sentido estricto del término, y no me interesa), para dilucidar qué parte de Ismene y qué de Antígona tenemos y cuál de la Medea semidiosa que es siempre una extranjera y que no quiere la humillación para sus hijos, como nos contó Tomaz Pandur. Si hubiéramos acogido a extranjeras sin derechos y consideradas menos que humanas, como hizo Pelasgo.

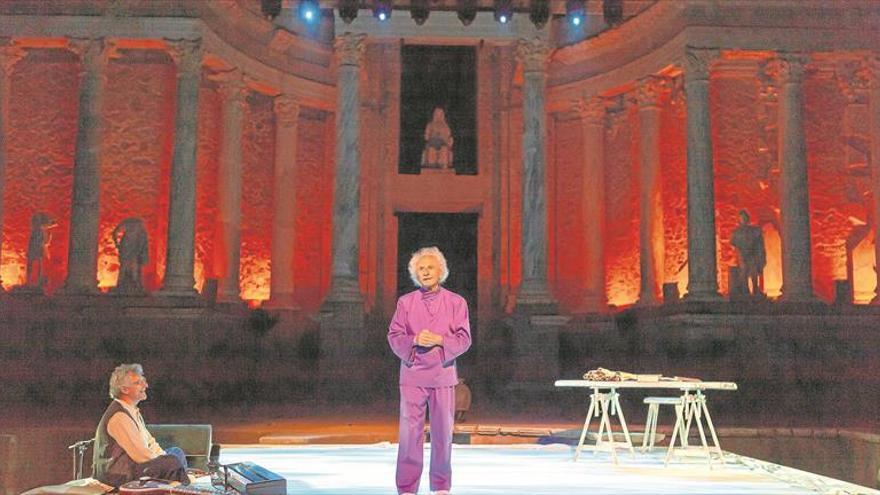

¿Tiene sentido la tragedia hoy? Quizá más que nunca. El Brujo cree que sí y ha investigado en los orígenes de la tragedia, con Steiner y Nietzsche a la cabeza y el Prometeo encadenado atribuido a Esquilo. El fuego. El robo del fuego. Pero también Los Persas (quién no recuerda esos Persas de Calixto Bieito escritos por Pau Miró). «No, no han sido los griegos los causantes de la derrota, sino los dioses. Ellos han derrotado realmente a los persas. Así, Esquilo se inscribe en la tradición de los grandes autores de relatos épicos de la Antigüedad: el Mahabharata, el Ramayana, la Ilíada, la Odisea... Estos eran videntes, iluminados que captaban intuitivamente el significado histórico de los acontecimientos del pasado y los presentaban después como una metáfora espiritual para iluminar el presente: una advertencia. Así es que cuando yo diga aquí ‘Esquilo’, esta noche, Esquilo ya no será más Esquilo. Ya no será el personaje histórico: Esquilo, autor de tragedias. Esquilo será un espíritu»: eso nos cuenta El Brujo. Su enseñanza para las generaciones por venir, escribe Rafael Álvarez, es que las cosas que tenemos, aquí se quedan, «pero el significado es una creación del espíritu y el espíritu es imperecedero».

Así contado, queda todo muy serio, trascendente. Pero es que la tragedia nos trasciende. El Brujo, eso sí, ya lo contó él, mezcla obras porque siempre ha hecho una y la misma, sea cual sea. Citamos: «Dice Steiner en este libro, ‘La muerte de la tragedia’ que... Qué es lo que dice, se me ha ido el texto de nuevo. Haciendo tanto monólogo, ya no sé si estoy en Almagro, si estoy en Mérida... El otro día en un pueblo empecé haciendo ‘La Odisea’ y acabé haciendo ‘El Lazarillo’. Y la gente decía: ‘Nos ha gustado mucho en general’». Ese es El Brujo. Si uno le ha visto muchas veces, sabe que se apoya en los mismos chistes y las partes que le gustan, al final, son las partes en las que se pone serio, en las que ha investigado, en las que cuenta el grito mudo de la Madre Coraje narrado por Steiner: «El silencio gritaba por todo el teatro y el público tuvo que bajar la cabeza como ante una ráfaga de viento».

Es El Brujo. Tiene su público y siempre llena los teatros. Es un juglar, un aedo, esperan sus chistes, sus apostillas sobre la actualidad. Y eso ofrece. ¿Quedará claro lo mucho que necesitamos la tragedia ahora? Pensemos que sí. Ojalá.